Die Tafel 13 gibt einen kurzen Überblick über den Aufschwung der Plettenberger Industrie ab 1850. Im folgenden soll nun dargestellt werden, wie diese Entwicklung das Leben eines Arbeiters beeinflusste. Es handelt sich bei dem folgenden Bericht nicht um einen authentischen Fall. Die Gedanken und Handlungen der Geschichte entstammen vielen Einzelquellen aus der damaligen Zeit. In ihr sind Hauptprobleme der Arbeiter aufgearbeitet und sie gibt einen allgemeinen Eindruck der Lebensumstände und Arbeitsbedingungen eines lndustriebeschäftigten in Plettenberg gegen Ende des 79. Jahrhunderts. Wir wollen dem Arbeiter den Namen Johannes Weller geben, der in Eiringhausen lebte. Im Jahr 1913 blickt er zurück auf sein bisheriges Leben.

»Ich wurde am 14.03.1860 in Eiringhausen als zweites Kind einer Arbeiterfamilie geboren. Meine Großeltern waren bereits vor Jahren während einer Grippeepidemie gestorben. Mein Vater hatte das Haus von ihnen geerbt, und dort wohnte ich nun mit meinen Eltern und Geschwistern. Mein Vater arbeitete seit 1870 in der Stahldrahtzieherei von Voß und Schröder in der Blemke. Weil er ein so guter Arbeiter war, warb ihn zwei Jahre später die Firma Brockhaus aus Plettenberg-Kückelheim ab, die ebenfalls Drahtwaren produzierte. Der Lohn war nicht üppig. Um das Haus halten zu können, vermieteten meine Eltern eine Etage an eine andere Arbeiterfamilie. Unsere Etage, in der wir bald zu sechst wohnten, war etwa 35 qm groß und bestand aus einer Wohnküche und einem Schlafraum. Geheizt wurde mit einem Kohleofen. Seit ich fünf Jahre alt war, hatte ich dafür zu sorgen, dass immer genug Kohlen aus dem Keller geholt waren und bereit lagen.

1873 wurde ein schweres Jahr für uns. Mutter starb bei der Geburt meiner jüngsten Schwester, die ihr nur wenige Tage später folgte. Meine ältere Schwester Wilhelmine übernahm nun Mutters Aufgaben, kümmerte sich um den Haushalt und sorgte sich um die Kleinen. Auch das Geld, das Mutter mit Näharbeiten für feine Leute verdient hatte, fehlte uns sehr.

So konnte sich mein Traum, eine Lehre bei einem Schreiner zu machen, leider nicht erfüllen. Als ich 14 Jahre alt wurde und die Schule nach der achten Klasse verließ, besorgte Vater mir eine Arbeitsstelle in der Firma, in der auch er arbeitete. Eines Morgens, es war, glaube ich, im Frühling 1874, nahm mich mein Vater mit in die Fabrik und stellte mich dem Meister vor. Erst an diesem Tag wurde mir richtig bewusst, was es heißt, jeden Tag zu Fuß die sieben Kilometer von Eiringhausen nach Kückelheim zur Arbeit zu laufen. Und erst der Rückweg! Daran gewöhnt man sich, meinte mein Vater. Und tatsächlich, man gewöhnte sich daran.

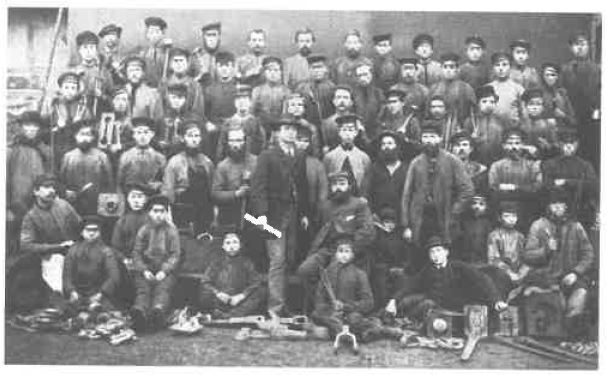

Die Belegschaft von Brockhaus & Söhne, Oesterau 18878

Mittlerweile war ich nun schon acht Monate in der Fabrik und hielt mich gut, wie ich fand. Mein Vorarbeiter konnte mich allerdings nicht besonders leiden und machte mir Schwierigkeiten, wo er nur konnte. Zum Glück arbeitete Vater in der gleichen Abteilung, so dass ich ihn um Hilfe bitten konnte.

Es wurde Winter in meinem ersten Arbeitsjahr - und er war sehr hart und sehr kalt. Oft dachte ich, ich müsste erfrieren auf dem Weg zur Arbeit, und die Kohlen in der Fabrik waren knapp. An den »wärmeren« Tagen heizte man daher nur die nötigsten Räume. Leider war mein Arbeitsplatz nicht darunter.

Am Ende meines ersten Arbeitsjahres wurde ich langsam übermütig und fing an, alle Arbeitsschritte so schnell wie nur möglich zu erledigen. Es kam wie es kommen musste: Mein Mittelfinger geriet in die Drahtziehmaschine und der Knochen brach. Ein Kollege und mein Vater versorgten mich mit einem Verband, den sie aus Leinen rissen, nachdem ich versucht hatte, den Schmutz aus der Wunde zu waschen. Am Abend war der Finger dann steif geworden; wir konnten uns keine Medikamente leisten, die den Schaden in Grenzen gehalten hätten. An einen Doktor war erst recht nicht zu denken. Ich behielt also einen steifen Finger, der mich bis heute plagt.

Mein Arbeitstag war immer lang. Schon mit 14 Jahren arbeitete ich von morgens um sieben bis abends um 19 Uhr. Dementsprechend müde war ich, wenn ich nach Hause kam. Für Freizeit blieb kaum Zeit. Meist fehlte uns sowieso das Geld für irgendwelche Vergnügungen. Als mein Vater 1881 starb, verschlechterte sich die Lage noch. Meine Geschwister und ich mussten das Haus verkaufen und gingen von nun an getrennte Wege.

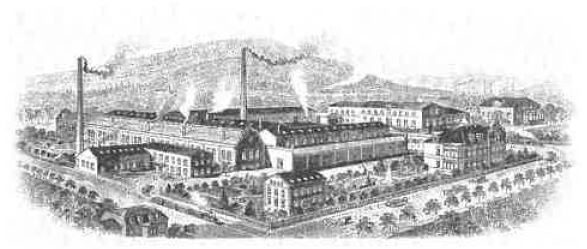

Das - übertrieben groß dargestellte - Betriebsgelände der Firma W.Wagner jun. aus einer Abbildung auf ihrem Briefkopf

Das Jahr 1882 wurde dann zu einem Glücksjahr für mich. Auf der Eiringhauser Kirmes lernte ich Emilie, meine spätere Frau, kennen, die ich schon öfter im Dorf gesehen, aber nie anzusprechen gewagt hatte. Nun lud ich sie zu einer Fahrt auf dem Karussell ein - und alles weitere ergab sich. Ein Jahr später heirateten wir und zwei Monate später kam Hanna, unsere erste Tochter, zur Welt. Nun wurde es wieder eng mit dem Geld. Alleine hatte ich ganz gut von meinem Lohn leben können - aber mit Familie? Emilie verdiente als Näherin mit, aber das Geld reichte immer nur knapp zum Leben und für die Miete unserer winzigen Wohnung. Zum Glück hatten wir eine in Kückelheim gefunden, so dass ich nun wenigstens nicht mehr so weit zur Arbeit laufen musste. In den kommenden Jahren bekamen wir noch drei Söhne, von denen einer sehr jung an Krämpfen und ein anderer als Zehnjähriger an Tuberkulose starb.

Heute bin ich 53 Jahre alt und fühle mich oft am Ende meiner Kräfte. Wirtschaftlich geht es uns inzwischen besser, vor allem, seit beide Kinder aus dem Haus sind. Hanna hat eine gute Partie gemacht und einen tüchtigen Bäckergesellen geheiratet. Ich bin seit fünf Jahren Großvater. Mein Sohn Hans ist Soldat geworden. Eine sichere Arbeit, sagt er. Aber ich mache mir Sorgen um ihn. Dauernd hört man von irgendwelchen Verwicklungen in Marokko und Serbien und sonstwo. Und unser SPD-Vorsitzender Bebel hat im Reichstag die Aufrüstung und die Flottenpolitik sowie die Kolonialpolitik verurteilt. Es riecht nach Krieg!«

Main Menu

Herzlich Willkommen bei der Plettenberger KulTour GmbH.